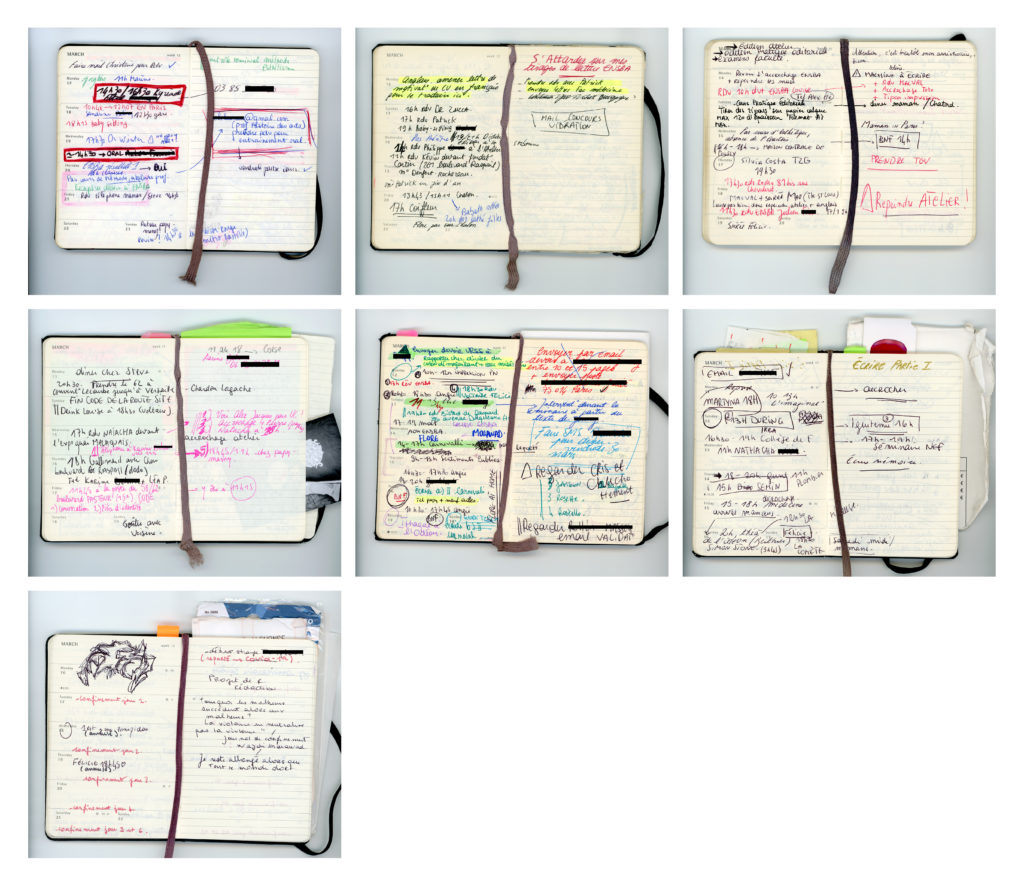

Posted by Doriane Molay

Diary

published on : May 20, 2025

- 17 MARS

Elle crut lire dans son regard, derrière ses pupilles noires, sous ses yeux, de la peau si fine de sa paupière claire au blanc visqueux de son globe oculomoteur, qu’il voulait lui couper la langue. To cut her tongue. Sa langue devait être coupée. Elle aurait pu se la couper seule, à en croire la paupière sèche de ses yeux marrons et le blanc humide de son globe oculaire. C’est cela qu’ils lui disaient, se la couper seule. Peut-être pouvait-elle s’en délester d’un coup de dents, d’un seul coup sec. Ou utiliser le couteau tant aimé de la cuisine avec lequel elle prenait un plaisir fou à disséquer carottes, courgettes, pommes de terre et pommes fruits, tout ce qui se mangeait et résistait délicatement sous sa lame, tout sauf le sang, tout sauf les animaux morts. Elle ne voulait pas d’animaux morts chez elle. Mais la langue n’aurait-elle pas été, un peu, comme un animal mort ? Il aurait aussi bien fait de la couper lui-même, cette langue, et de lui creuser une tombe, un trou dans une terre. C’était son idée après tout. Peut-être aurait-ce d’ailleurs été de sa responsabilité. Peut-être aurait-il dû le faire, pour le bien de tous, histoire qu’elle ne répande rien en miasmes autour d’elle, parce qu’il sentait qu’elle était porteuse de ces miasmes nocifs. Quelles sont les limites de notre responsabilité envers les autres ? Aurait-il dû lui faire du mal pour le bien de tous ? Il n’y eut pas de réponse, pas de césure, pas de coupure, pas d’amputation, pas de tombe ni de trou dans la terre. Il n’y eut rien de tout cela, sa langue toujours entre ses deux lèvres. Pourtant elle éternue, sans discontinuer, elle parle, parle, parle, propageant les « gouttelettes ». Elle cherche encore à l’embrasser malgré la fièvre sur son front. Elle ne comprend pas vraiment l’interdiction qu’elle a de l’embrasser. Il a peur lorsqu’elle s’approche. En temps normal, ils se seraient touchés plus. J’aurais dû la lui couper, sa langue, l’entend-elle souvent penser, lui soutirant toute envie de le presser contre son corps de crainte qu’il sévisse. Mais ils n’avaient pas de jardin et les pots de terre sur leur terrasse laissaient croître des plantes. Une plante par pot de terre. Il n’aurait pas pu enterrer sa langue ici et elle ne voulait pas que sa langue soit enterrée loin d’elle. Il n’y avait pas de place dans les pots. Puis ils n’étaient pas très bons jardiniers : chaque pousse était un miracle, il ne voulait pas risquer de cesser de voir croître les plantes de sa terrasse, rien d’autre ne sera ajouté à cette terre dans ses pots. Il aurait donc fallu que cette langue soit envoyée sur le sol de son adolescence, au cœur d’une Bourgogne aussi recluse que la ville dans laquelle elle vivait désormais, en ce nouveau 17 mars. Mais la poste ne fonctionnait pas et la maison de la mère de sa mère avait été vendue. Il n’y avait plus réellement de terre pour enterrer la langue en Bourgogne. Malgré les miasmes et maladies dont elle était porteuse, et comme il n’y avait pas de terre proche d’elle pour enterrer ce bien précieux, elle garderait sa langue dans sa bouche et les animaux morts en-dehors de chez eux.

Alors, ce fut d’abord le début de l’hystérie intime, entre ces quelques murs et ces quarante-sept mètres carrés. Le déracinement la rendait probablement plus fiévreuse encore que la maladie. Puis ce fut l’hystérie collective, au-delà des murs et des mètres carrés. Ils ne pouvaient décemment pas couper leurs langues. Ils n’aimaient pas la vue du sang et ils ne pouvaient pas se taire tout de suite, tandis que la guerre au-dehors augurait une longue période de claustration. Cela aurait été trop triste. Cela aurait été trop morne.

Ils ferment les fenêtres, ils tournent la clef deux fois dans la serrure pour que la porte ne s’ouvre pas pendant la nuit, ils tirent les rideaux puis ils attendent. Il ne faut pas que leur soit volé ce qu’il y a à l’intérieur, personne ne sait combien de temps cela durera. Il ne faut pas que les choses du dehors arrivent au-dedans, qu’en plus de la langue à miasmes d’autres facteurs aggravent leurs angoisses.

Il devait faire beau. Il devait faire bon. Ils n’étaient exposés au soleil que deux heures par jour mais la chaleur dans l’appartement trahissait une augmentation des températures à l’extérieur. Peut-être les voisins avaient-ils seulement allumés leurs radiateurs. Ils ne pouvaient pas voir. Les rideaux étaient tirés. Les enfants de l’appartement mitoyen hurlaient fort. Ils sont jeunes. Ils ne doivent plus en pouvoir. Elle aurait aimé leur couper la langue. To cut their tongues. D’un seul coup sec. Elle n’arrivait pas à réfléchir. Et elle ne pouvait pas jardiner.

Lui, il dormait. Il dort beaucoup lorsqu’il fait jour. Il n’arrive pas à se reposer pendant la nuit. Elle fait trop de bruit. Parfois, elle crie. C’est la mémoire du corps. Son corps se souvient trop. C’est la colère. Son corps cherche à endiguer la colère en recrachant les évènements comme un enfant vomit. Son corps sue. Son corps crache. Son corps quitte. Elle se souvint des sensations des jours des années précédentes :

lundi 17 mars 2014, elle se rappela les coups, ceux que lui porta au corps l’homme râblé de son adolescence, les mains serrées contre sa gorge pendant qu’il se finissait en elle, elle se rappela les cris poussés pour ne pas avoir à détacher sa langue de ses dents et la force du soleil, déjà, par la fenêtre de l’hôtel, dans la chambre 10, au fond de la cour ;

mardi 17 mars 2015, elle se rappelle encore la douceur du jeune enfant qu’il fallait coucher, bercer, apaiser, celui à l’accent du sud de la France au dos duquel elle dessinait des sigles Reiki du bout du majeur pour que ses paupières se ferment, il devait avoir six ans, peut-être sept, il était beau, il était terriblement beau ;

jeudi 17 mars 2016 et samedi 17 mars 2018, il y eut les spasmes croissants, le souffle court, les tremblements de jouissance devant les mouvements de comédiens éprouvés, de scènes dépecées de ses derniers habitants puis emplies par d’autres, quelque chose d’inconcevable, une grâce, Kleist ;

dimanche 17 mars 2019, c’était récent, c’était il y a peu, c’était les gousses d’eau brûlante, larmes roulant et glissant sur ses joues creusées par la fatigue, son corps se rappelle, il y eut tant de pleurs, tant de rires, tant de joie, un tel éclatement grossier de bonheur, Félicie se marierait, elles avaient bu une bouteille de Minervois.

Son corps raide, allongé dorénavant dans un lit à côté de cet homme aux yeux marrons et à la barbe courte, ne cessait de convoquer les bruits des années précédentes, leurs sons, leurs hululements. Ses membres se tordaient pour se protéger des impacts d’une paume de main sur ses cuisses, ils se repliaient contre un autre corps apeuré, ils sanglotaient de révolte et d’admiration, ils dansaient, doucement, tout contre la félicité de son amie, la cigarette entre deux doigts, le regard toujours préoccupé mais suave, tendre et chaud.

Avec tout ce mouvement, il n’arrivait pas à dormir. Il y avait trop de bruits, il y avait trop de sons, il y avait trop de hululements. De temps en temps, il la réveillait pour lui demander la couleur de la chemise qu’elle portait ou si elle avait les cheveux courts à ces périodes de l’hôtel, du Reiki et du mariage. Elle ne répondait pas. Elle ne répondait jamais. Elle ne savait pas. Ce n’était pas les chemises ou les cheveux qui agitaient son corps. C’était le corps des autres. C’était leur impact. C’était leur bruit. L’impact de leur bruit dans le corps comme des balles dans le ventre. Parfois encore, il la réveillait, juste en espérant qu’elle arrête ou qu’il réussisse à s’endormir avant qu’elle recommence. Puis souvent, il décidait d’aller dormir sur le canapé du salon, fermant les deux portes entre le lit et le sofa de façon à ne plus rien entendre. Elle sentait qu’il partait. Elle n’aimait pas. Elle n’aimait pas dormir seule. Il y avait des fantômes. Elle avait peur des fantômes. Mais elle ne pouvait rien dire. Peut-être arrivera-t-il davantage à dormir auprès d’elle l’année prochaine. L’année prochaine, elle ne se souviendra peut-être plus que de la solitude imposée, de la solitude proclamée, de la longue solitude, de l’absence d’autres corps que le leur, pour des jours et des semaines. Peut-être arrivera-t-il à dormir avec ce silence de mort. Peut-être aura-t-elle fini par manger sa langue. L’impossibilité de lui trouver un pot pour s’enraciner l’aura détruite. Peut-être n’y aura-t-il d’ailleurs plus de plantes dans les pots, ni terre ni Bourgogne, ni sommeil ni gens, juste le silence et les fantômes des corps couchés, nus et seuls, exilés. Pas comme des animaux morts, non. Simplement comme des apparitions.

First published in April 2020

Biography

Doriane Molay is a French artist based in Paris. She recently ended a Fine Art graduate degree at Beaux-Arts de Paris where she mainly explored photography, literature and their tangle. In a same time, she got a research master’s degree at EHESS where she is currently pursuing an PHD which try to define a subject’s phenomenology in the 20th century, through the practice of family albums.